オリジナル巣箱の話が途切れ途切れになってしまっており、すみません。

巣箱について、改良したい点を踏まえながら海外の事例などを調べていくうちに、以前巣箱の種類の説明の際に書いたように、ラングストロスの巣箱と巣枠にはサイズ展開があって、Mediumサイズのみを使用している養蜂家というのもけっこういるようだと知りました。

繰り返しになってしまいますが、本来は養蜂家の都合次第でどのサイズを使うかは選択でき、実際に海外ではそのようになっているのです。

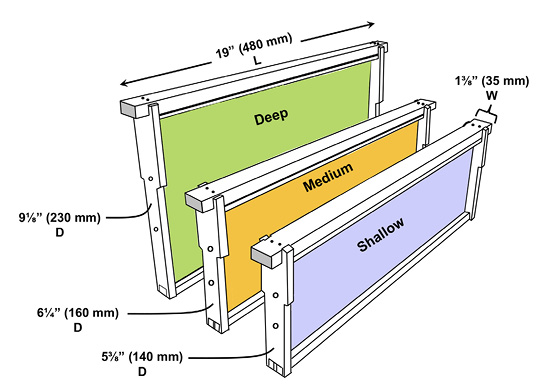

巣箱を前面から見たときのサイズ感は、下図のようになります。

mediumの高さはDeepの高さの約3分の2です。

巣枠のサイズは下図のとおりです。

(Beginning Beekeeping in Mississippi より)

基本的な用途としては、Deepが育児用、MediumとShallowは貯蜜用なのですが、日本では育児も貯蜜もDeepが標準となっています。

なので、重いのです…

もちろん海外でもDeepのみを使っている養蜂家もいますが、比較的大規模な商業養蜂か、力持ちの男性養蜂家が多いような印象です。

少なくとも女性が一人で、Deepだけを使った養蜂を行うことには無理があると思います。

また、DeepとMediumを組み合わせて使うと、貯蜜に使用していた巣枠を育児用にまわすというようなことができなくなり不便です。

同じサイズで揃えた方がいいように思います。

ラングストロス巣箱のサイズの詳細については以下のサイトをご参照ください。

このサイトにも最後にこのように書かれていました。

養蜂は楽しむべき趣味なので、あまり負担にならない箱を選びましょう。

暑くて汗をかきやすく、疲れやすい夏に作業することを忘れないでください。養蜂スーツを着れば、さらに暑くなりやすい。

大きな箱を使う利点は、1箱により多くの蜂蜜を収穫できることだ。しかし、これは後で膝や腰を痛めるかもしれません。

正解も不正解もありません。体力と個人の好みの問題です。

全ての巣枠が蜜でいっぱいの場合の巣箱の重さも記載されていました。

| 10枚巣箱の場合 | |

| Medium | 40-50pounds(18-23kg) |

| Deep | 70-90pounds(32-40kg) |

| 8枚巣箱の場合 | |

| Medium | 40pounds(18kg) |

| Deep | 65pounds(30kg) |

自分の理想に近い!と思ったのが、寒冷地カナダのSweet Moutain Farmさんの巣箱でした。

Mediumサイズの8枚巣箱を使用しています。

板厚は0.875インチ(約2.2cm)で、底は標準でスクリーンになっています。

また、アメリカの養蜂家の方で、Mediumの7枚巣箱を使用している方の解説を見ました。

それによると、ミツバチの総数は

Deepの10枚巣箱1段分 ≒ Mediumの7枚巣箱×2段分、とのことなのです。

実際に計算してみました。

(巣枠の幅を480mm、Deepの高さを240mm、Mediumの高さを160mmとします)

Deep巣枠一枚の表面積:480×240=115200mm2

Medium巣枠一枚の表面積:480×160=76800mm2

115200÷76800=1.5

76800÷115200=0.66

つまりDeep巣枠の表面積は、Medium巣枠の表面積の1.5倍。

Medium巣枠の表面積はDeep巣枠の表面積の約70%である、ということです。

Deep巣枠1枚のミツバチの数が約2000匹なので、Medium巣枠1枚のミツバチの数は約1400匹となります。

つまり、

Deepの10枚巣箱のミツバチの総数…2000匹×10枚=20000匹

Mediumの7枚巣箱のミツバチの総数…1400匹×7枚=9800匹

となり、

Mediumの7枚巣箱2段のミツバチの総数…9800匹×2段=19600匹

ということで、確かに

Deep10枚巣箱1段 ≒ Medium7枚巣箱2段

ということになります。

ふむふむなるほどー…ということで、はちのわの巣箱は、Medium7枚巣箱でいこう、と思いました。

従来使ってきたDeepサイズとは高さが違うだけなので、乗り換えもしやすいのではないかと考えました。

また、7枚巣箱用の隔王板ならば日本でも販売されているので、使うことができます。

巣箱のサイズが小さくなれば、板厚を多少厚くしても重さは軽減されるはずです。

板厚は20mmにすることにしました。

…ということでオリジナル巣箱の構想ができてきて、全体としては、Sweet Moutain Farmさんの巣箱をかなり参考にさせていただきましたが、フィーダーの部分などについてはさらにいろいろな例を調べて、違った形を取り入れることになりました。

自力での巣箱改造を経て、構想がほぼ固まったところで、知り合った木工職人の方に試作品を作っていただいたのですが、一度で決まったわけではなく、何度か修正をして現在の形になりました。

材については、最初、赤松が安く手に入るということで、松材で作っていただいたのですが、使ってみたらびっくりするくらい反ってしまいました。

先日紹介した明治時代の養蜂の本に、松材はダメって書いてありましたね…

その理由は匂いがきついからということでしたが、理由は異なりますが、松材が巣箱に適さないのは本当のようです。

また、重さもちょっと重かったです。

松なら地域の間伐材などが消費できてよいと思ったのですが、残念です。

サワラが軽くていいなと思いましたが、高価なのであきらめ、結局、杉材を使っています。

そして重さ的には、実際、現状女一人で全ての作業ができています。

Medium巣枠に蜜がいっぱい入るとだいたい2kg、重くて3kgくらいです。

正確に測ったことがないのですが、先出の表にもあるように、巣箱の重さも含めて重くても20kgいかないと思います。

「重っ!」と思っても、少し気合を入れれば持ち上げられます。

主なデメリットとしては、段数も巣枠の数も増えるので、内検時の手数が増えること、用意・管理する備品数も増えることです。

ただ、細かいコントロールがしやすいと感じます。

(このへんはまた追って書いていきたいと思っています。)

ただ、もしかすると、mediumの10枚巣箱でも、なんとかいけるかもしれない…とも考えるようになりました。

そうすると、段数が減らせるので作業など効率的になるかもしれません。

下記サイトによると、Deepの10枚箱2段はMediumの10枚箱の3段に相当するそうです。

計算してみたら、確かにそうでした。

また、全てMediumサイズを使う場合のメリットとデメリットも記載されていますので、ご参照ください。

Choosing Equipment: Two-Deep Brood Chambers vs. All Mediums

また、継箱のハカマは無しです。

底のない木枠状の箱をただ重ねます。

継箱を載せるときにミツバチを潰してしまうことも、かなり減らすことができ(ゼロの時も多い)ストレスも減りました!

また以前書いたように、定位置で飼育しているのであれば、継箱がズレることを心配する必要はほとんどありません。

ミツバチがプロポリスでくっつけてくれますし、上の段に蜜が入れば、その重みでそうそう動くことはありません。

はちのわオリジナル巣箱、まだ改良の余地はあるかと思いますが、今のところおおむねよく機能していると思います。

Mediumサイズが、日本でもスタンダードだったら、こんなに苦労しなくて済んだのになぁと思わずにいられませんが…

需要はあると思うので、養蜂業者さんにはぜひMediumサイズの巣箱や巣枠の製作販売をお願いしたいところです。

でもニッチといえばニッチなので、とりあえず自力でなんとかするしかないですね。

実際のはちのわの巣箱の詳細については、改めてまたご紹介したいと思います。