前回の続きです。

明治時代にセイヨウミツバチの養蜂が日本に入ってきた当初に日本で使われていた巣箱はどんなものだったのだろう?と気になったので、国会図書館のサイトで調べてみました。

「養蜂 巣箱」で検索して、年代がわかる一番古い文献として出てきたのは

明治25年(1892年)の玉利喜造著『養蜂改良説 増補2版』という本でした。

しかし、図が一切なく、文体も古くて読みづらし…

本書改良説の第一主眼は全く此一章にあり故に我か養蜂家にして従来行はる處の釘附の箱又はたる(固安巢箱)を廢して今後に述ふる處の轉(転)換巢箱に改むるにあらざるよりは幾百遍此書を讀むも終いに利する處無るへし扨(さ)て改良巢箱を轉換巢箱と稱する所以は其箱の蓋、底板、及ひ箱胴の三個は彼我毫も釘を用いす底板の上に胴を置き胴へ蓋を上せ置く故に窠を開くこと容易なり而(しか)して此箱中へ框を挿入して箱蓋即ち天井より窠脾を垂下せしむるものなるを此框内へ一枚ツゝ造營せしむ轉換巢箱の便利は此框にあり之を窠脾框(巣脾枠)と云う…

…以降解読していくとどうやら、それまでは釘付けされた箱や樽などの中に巣を作らせていたから巣箱を簡単に開くことができず開くと巣を壊してしまうことになるが、底板と胴と蓋が分かれている巣箱にして巣枠を使えば、巣を壊さずに検査したりできますよと…つまり西洋からもたらされた巣枠で行う養蜂を、日本で初めてすすめている本なのかもしれません。

図が載っている本はないか探してみました。

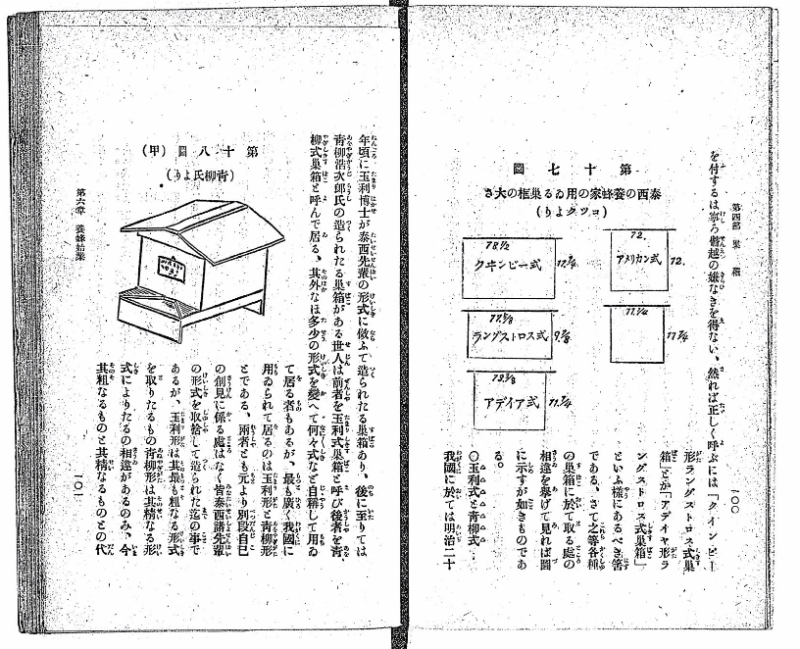

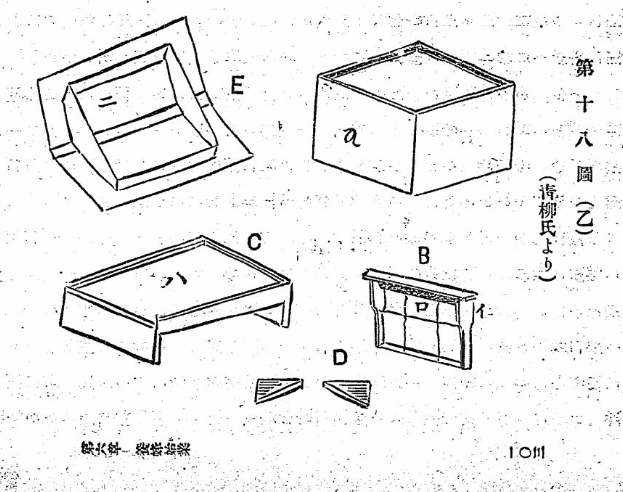

するとたとえば、明治40年(1907年)出版の駒井春吉著『最近蜜蜂飼育法』にはこんな図が載っていました。

この時点で日本では「玉利式」と「青柳式」巣箱が主流となっていたようです。

上記の図は「青柳式巣箱」だそうです。著者の駒井氏が使用しているのはこちらとのこと。

玉利氏は、きっと前述の本を書かれた玉利喜造氏ですね。

巣箱の節の要点をざっとまとめてみました。

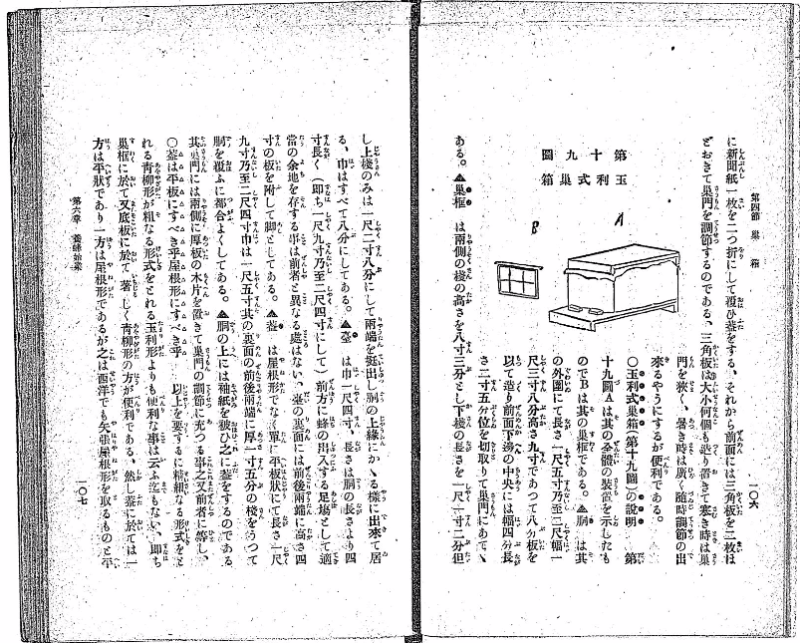

「1851年にラングストロス氏が発明した改良巣箱によって、世界の養蜂業が大いに発展することになった。

同時期に他の国々でも改良巣箱が開発されたが、着眼点は同一であり、ラングストロス氏のものが最も優れていた。

これ以降このラングストロス式の巣箱を模して多少の改良を加えた「○○形」などと称した巣箱が諸種生み出されたが、元は全てラングストロス式である。

日本では、明治20年頃に玉利博士が西洋の形式に倣って「玉利式巣箱」を造り、その後青柳浩次朗氏が「青柳式巣箱」を造ったが、いずれも特に独自のアイデアというわけでなく西洋の形式から取捨して造られたものである。

玉利式はシンプル、青柳式は作りが細かい。」

(文中に「泰西先輩」という文言が出てきて「誰…?」と思ったのですが「泰西」とは西洋世界を指す言葉でした)

このあと、青柳式巣箱および玉利式巣箱の詳細説明が書いてあります。

昔は底と本体は別々だったことが分かりました。

しかも青柳式は、掃除がしやすいように底板が引き出せるのです!進んでる!

また、板は厚ければ厚い方がよいと書いてありました。

少なくとも六分(一分=3.03mmなので、約18.2mm)はないといけないと書いてありました。

やっぱり、そうですよね…先輩!と思いました。

また、巣枠は巣門に対して平行にも垂直にもすることができるようです。

これは、いわゆるwarm wayかcold wayかということになると思います。

現状の巣箱ではcold way一択なのですが、ワレやナショナルの巣箱ではwarm wayにすることもできる造りになっています。

Cold way or warm way: how do your frames run?(Honey Bee Suite)

そのほか著者が、

「ミツバチの足場として巣門の前に傾斜をつけたらどうかなぁ」

「蓋の形は平らと屋根型とどっちがいいのかなぁ」

「風で飛ばないように石を載せるには傾斜がきついと都合が悪いなぁ」

「雪が多い地方では台の脚は高くしたほうがいいな」

…などなどと考えている様子に、私は大変シンパシーを感じたのです。

それぞれの人が「こうだったらいいな」をどんどん形にしていけばいいんだ、と背中を押してもらえたような気がしました。

いつ頃、現在の一体化し換気窓などがついた巣箱が登場し、日本の定番となったのかは経緯が不明ですが、誰かが「巣箱を移動させるにはこういう一体型巣箱だと便利だな」と考えて出来上がったのでしょう。

移動養蜂がさかんになったタイミングがあって、そこで普及していったのでしょう。

時間のあるときに、明治、大正、昭和と、文献の時代を進めて調べてみようかな…と思いますが、ともかく、もともとはこういう、元来の形に近く、むしろ自分が求めている形に現在の巣箱より近かったんだ、ということが分かりました。

故きを温ねて新しきを知る…ですね。

この本は、文章もわりと読解しやすく面白かったので、長いですが、巣箱に関する部分を少し読みやすい表記にして以下に掲載します。

ご興味のある方はお読みください。

それから、

[第二節 始業者の注意]には、「二度や三度の失敗で!!」という見出しで、これから養蜂を始めようという方にも、そして今めげそうになっている方にもぜひ読んでほしい、とても励まされる文章がありました。

過去の私にもそのまま投げかけてあげたい言葉です。

一番下に記載しておきます。

第四節 巣箱

○酒樽より造れる巣箱の不利益

初めて養蜂を試みようとするものは先ず巣箱の準備をしなければならぬ。

元来これまで用いられてきた巣箱は誠に簡単なものでみかん箱や酒樽の古いのに入り口を設けただけのものであったから巣内の蜂の動静を知ることができないのみならず巣脾はその内部に固着されているので蜜を採るには是非とも巣脾を破って巣脾のまま取らなければならなかった。

これがため蜂をして再び巣脾を造営せしむるの不利をまぬかれず従って管理に不便のために飼養法は兎角放任に流れやすく採蜜の量は甚だ少なかった。○ラングストロスの改良巣箱

ところが西暦1851年に米人ラングストロス氏一種の改良巣箱を案出した。

尤もこれとあたかも時を等しくして英国のオーガスタス、ミューン氏、仏国のテビヤンボイ氏、独国のシュミッド氏等も各々改良巣箱を発明したのである。

ラングストロスといい又これらの人達といい、皆その着眼点を一にして居ったので改良の要点においてもまたやや相類する所もあったがラングストロス氏の発明せるものが最も完全にまた最も実用的であったので一般養蜂家に満足を与うる事となり氏独り改良巣箱案出者の名誉をほしいままにするに至ったのである。

今同氏の巣箱の構造についていえば巣内に多くの巣枠を挿入し蜜蜂をして各枠に一枚の巣脾を造らしむる方法であって巣脾は枠毎に引き出したり差し入れたりすることが自由にできるようにした即ち従来の固定的巣箱に対して可動的巣箱にしたのが改良の主眼点であった。○改良巣箱の便利な点

これによりて得られるる利益をあげれば次のごとくである

(一)巣内を自由に検査することができるからよく巣内の蜂の動静を窺うことを得る故に巣内の事情により臨機応変適当の処置をとることができる

(二)巣内を常に清潔に保つことができる

(三)搾蜜の際巣枠を取り出して巣脾を破ることなしに蜜を分離することを得るところから従来一年一回しか搾蜜が出来なかったものを数回搾蜜を得られることとなり結局収蜜量をおびただしく増加し得るに至った。○ラングストロス以後の小改良

実にラングストロス氏のこの発明によりて世界の養蜂業は大いに発展すべき時季となったのである。

ラングストロス氏の改良巣箱発明以来各国の養蜂家は氏の巣箱に模擬して各々多少の改良を加えなどして大小精粗諸種の形式を生み出した。

そのおもなるものはクインビー形、アデイヤ形、アメリカン形、カルプ形等である。もとよりこれらは主として巣枠の大小の相違位にとどまりその原理は皆発明者の主義によりておるのであるから、何形など別名を付するのは寧ろ僭越のきらいなきを得ない。しかれば正しく呼ぶには「クインビー形ラングストロス式巣箱」とか「アデイヤ形ラングストロス式巣箱」という様にあるべきはずである。

さてこれら各種の巣箱において取るところの相違をあげてみれば図に示すが如きものである。○玉利式と青柳式

我が国においては明治二十年頃に玉利博士が泰西先輩の形式に倣って造られたる巣箱あり、後に至りては青柳浩次朗氏の造られたる巣箱がある。

世人は前者を玉利式巣箱と呼び後者を青柳式巣箱と呼んで居る。

そのほかなお多少の形式を変えて何々式など自称して用いておる者もあるが、最も広く我が国に用いられておるのは玉利形と青柳形とである。

両者とも元より別段自己の創見に係るところはなく皆泰西諸先輩の形式を取捨して造られたまでの事であるが、玉利形はその最も粗なる形式を取りたるもの青柳形はその精なる形式によりたるの相違があるのみ

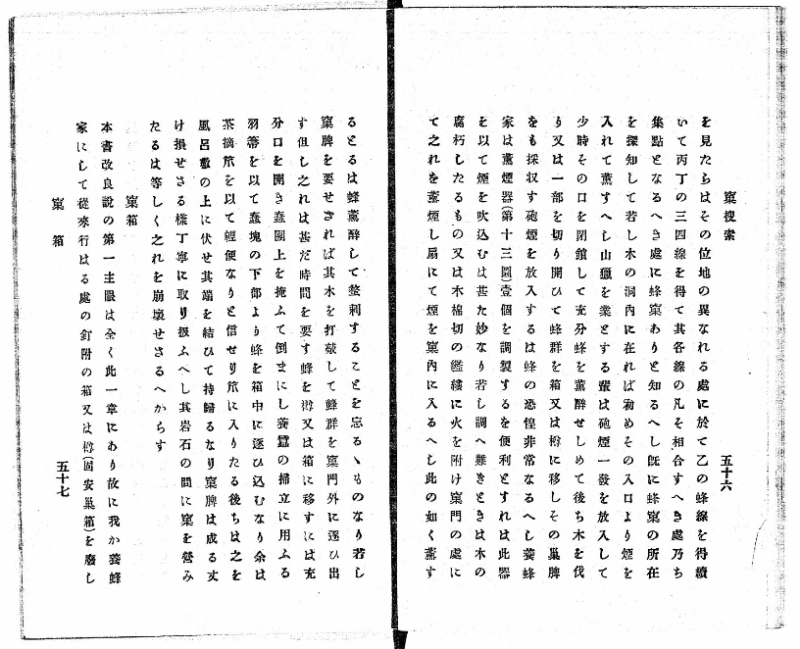

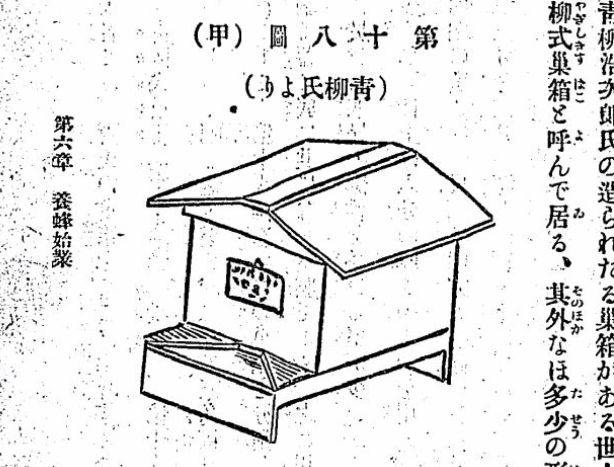

今その粗なるものとその精なるものとの代表者として両氏の巣箱をここに紹介することにしよう。○青柳式巣箱(第十八図)の説明

第十八図甲は即ち同巣箱全体を装置したものであって胴と蓋と台と、二つの三角板とから成り胴の中には十枚の巣枠を入れてある。第十八図乙は右の巣箱を分解したものである。図中Aは巣箱の胴で蓋と底に共になき空洞である。これに用いる板の厚さは厚ければ厚いほど外囲における寒暑の影響を受けることが少ないからなるべく厚い方がよいことは勿論のことで少なくとも仕上げ六分(注:約18.2mm)の厚さのものを用いなければならないこととしてある。

胴の内囲の広さは一尺二寸四方とし高さを八寸四分とする。そして胴の上縁をば内側三分を三分の深さに削り下げて置いて巣枠の抑えとするのである。

Bは巣枠の巣箱の中に入れこれに巣脾を営ましむべきものである。高さは胴の高さと等しく八寸四分とし長さは一尺一寸四分、只上桟のみは両端を挺出して長さを一尺二寸六分とし胴の上の切り下げられたる縁へ掛けるようにしたのである。

そうすると枠が胴に接するところにちょうど両方に三分(約9mm)づつの隙を生ずるわけである。この隙は蜂の通路として必要なる間隙である。この枠はすべて仕上げ三分の板をもって造り周囲の幅は八分(約24mm)とし、両側の桟の上部二寸ばかりの間即ち(イ)部のみ特に広くして一寸一分(約33mm)とする。枠の幅を八分としたのは巣脾の厚さに等しくしたので両側の桟の上部のみ特に一寸一分としたのは枠と枠とを接着しても巣脾と巣脾との間にちょうど三分という蜂の通路として適当の間隙を残すためである。

上桟の(ロ)部は特に倒三角に削って蜂の営巣工事を起こす足場としたのであるそれから、縦横に鉄線を張ったのは巣を強固に保たしめんがためである。

この枠を一つの巣箱に十枚入るるのである。そうなれば丁度一寸だけの余裕を生ずるわけであるがこの間隙は後に巣脾を入れたり出したりする時に必要なる間隙である。

Cは巣箱の台 高さ五寸広さは胴の外囲と等しく長さは胴よりも三寸程長く前方に出る様にして蜂の出入に便利を与えてある

底板(ハ)は前方に引き出し得るやうに両側に溝を設けてこれに挿し入れておく

この溝は台の周囲の上端より三分下げて設けなければならぬ

底板は引き出し得るようにしておけば、これさえ引き出せば巣箱を動かさずして底板の掃除ができる

したがってわずかの労力で巣箱を常に清潔に保つことができる。

全面の入り口にはDのごとき三角板をあてて巣門の広さを調節することにしてある。巣箱の下端と底板との間には丁度三分の隙をたもっているわけである。これまた蜂の通路として存したるにすぎない。

Eは蓋であって全体の広さを一尺八寸四方位にし、屋根形にしたのは雨雪を防ぐに都合がよいからで、内に(二)なる桟を打ちたるは胴にはまるに都合よくしたのである。

蓋に用いる板は胴と等しく仕上げ六分くらいの厚さのものにするが善い

さてこれを組み立てるには、地上に煉瓦か何か適当の基礎を置いてその上に台を安置し、台に胴を載せこれに巣箱を挿入するのであるが巣枠の向きは左右に併列してもあるいは前後に併列してもよい

余は常に前後にならべている。巣枠を入れたらばこの上に新聞紙一枚を二つ折りにして覆い蓋をする。

それから前面には三角板を二枚ほどおきて巣門を調節するのである

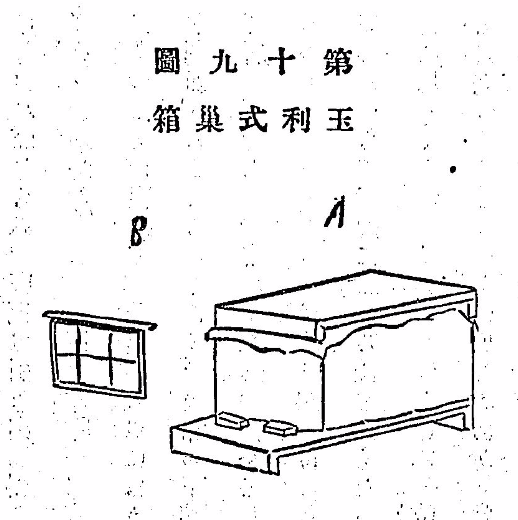

三角板は大小何個も造りおきて寒き時は巣門を狭く、暑き時は広く随時調節のできるようにするが便利である。○玉利式巣箱(第十九図)の説明

第十九図Aはその全体の装置を示したものでBはその巣枠である。

▲胴はその外囲にて長さ一尺五寸ないし二尺幅一尺三寸八分高さ九寸であって八分板をもって造り前面下辺の中央には幅四分長さ二寸五分くらいを切り取りて巣門にあててある。

▲巣枠は両側の桟の高さを八寸三分とし下桟の長さを一尺一寸二分 ただし上桟のみは一尺二寸八分にして両端を挺出し胴の上縁にかかるようにできている。巾はすべて八分にしてある。

▲台は巾一尺四寸、長さは胴の長さにより四寸長く(即ち一尺九寸ないし二尺四寸にして)前方に蜂の出入する足場として適当の余地を存することは前者と異なるところはない。台の裏面には前後両端に高さ四寸の板を附して脚としてある。

▲蓋は屋根形でなく単に平板状にて長さ一尺九寸ないし二尺四寸 巾は一尺五寸その裏面の前後厚さ一寸五分の桟をうって胴を覆うに都合よくしてある。

▲胴の上には袖紙を被いこれに蓋をするのである その巣門には両側に厚板の木片を置きて巣門の調節に充てることこれまた前者に等し○蓋は平板にすべきか屋根形にすべきか

以上を要するに精細なる形式をとれる青柳形が、粗なる形式をとれる玉利形よりも便利なことはいうまでもない。即ち巣枠において又底板において著しく青柳形のほうが便利である。しかし蓋においては一方は平状であり一方は屋根形であるがこれは西洋でもやはり屋根形をとるものと平板状をとるものとある 畢竟するにいずれにも長所がある 大風の時などは平板状のほうが便利であり雨を避けるには屋根形のほうが便利である。著者は従来青柳形をそのまま用いておるが別段不便を感ずる点もないので今のところあえてこれを改むるの要を認めておらぬが、ただ巣門の前に挺出せる蜂の足場としての底板の端に蝶番にて傾斜板を附し地に墜ちたる蜂が這い上がるに便利なるように考案されたる先輩の形をとったらいかがかと思っておるが、ただ傾斜板を付する場合には台の高さを低くせねばならぬので雨の多い地方には向かないのである。

今ひとつは従来の経験によるに大風の時に蓋を吹き落とされることが多いがこの際蓋の上に重石でも載するは甚だしき傾斜面を有する蓋は甚だ都合が悪い。それで蓋は傾斜を甚だ少なくしてほとんど平板に近くする必要を感じておる もし箱のように造って上から胴に重ね覆うようにするならば全く平板状でもよいと思う。なお台は東北のごとき雪多き地方や特別に雨多き地方などには少し高く四本の脚を附するがよいと思う。○巣箱を造る材木は、なるべく臭いの少ない樹種を選ぶべく 臭いのする木であると蜂が嫌って逃げ出すことが多い。松材のごときは最劣等なるものである。

第二節 始業者の注意

○二度や三度の失敗で!!

養蜂を始める者が往々二年もしくは三年目くらいに失敗を招くものが多く、あるいは蜂を死滅せしめたりあるいは逃亡せしめたりしてほとんどその原因をすら知るに苦しましむるものがある。

この初回の失敗に懲りて養蜂を断念するものが少なくないようであるが、一度くらいの失敗に辟易して挫折するようなことでは世の中の事は何一つ成功するものでない。

一度ならず二度三度失敗を重ねてもさらに屈せず堅忍不抜よくその失敗の由って来るところを探り諸種の注意を加えて再び業を起こす覚悟がなくてはならない。○失敗の原因二つ

およそこれらの失敗は養蜂は何事もなすなくして利益を得られるものであるというようなあまりに単純な謬想からくることが多いようである。

これははなはだしい間違った考えで、もちろん養蜂事業にはさしたる多くの資本と力役的労力とを要することが無いには相違ないけれども、その代わり綿密の注意と周到たる管理とを要することを忘れられては困るのである。

今ひとつ失敗の原因は養蜂者が養蜂に関する知識を欠いておるのに帰することが多い。

蜜蜂の性質をすら知らずして蜜蜂を養うというのはそもそも無理な注文ではあるまいか。

いやしくも養蜂をやろうというほどの者はまずこれに関する知識の習得に努め、はじめから堅き覚悟を以って着手しなくてはならない。

そして常によく蜂の動静に注意してこれに応じたる管理をしたならばちかくば失敗の不幸から免るることを得るであろう。